说起李雪健,很多人心里都有种安定感,他是那种,你看到他的名字挂在片头,就知道这戏差不了。不是因为他有多么惊天动地的表演,而是因为他能让角色活成真的。

可一个人能七十岁了还在舞台上搏命,背后一定有故事,这故事里不只是他自己拼命的劲儿,还有一个人一直默默守着他——他的妻子于海丹。

李雪健的身体,这些年几乎就是一部“献祭史”。

年轻时拍《焦裕禄》,他为了让自己更像焦裕禄,整整一个月靠白菜汤过日子,硬生生掉了二十斤肉。

风一吹就感冒,但他觉得这才是真实。别人觉得太狠,他说演员的身体就该是角色的。后来拍《横空出世》,因为脸圆了一点,他觉得对不起角色,这事成了他心里的一根刺。别人都没在意,他自己偏要揪着不放。

这样的自我消耗,命运迟早会算账。2000年,他拍《中国轨道》的时候查出鼻咽癌。别人拿到诊断书第一件事是住院,他第一件事是找导演商量,把戏先拍完。

化疗期间,人虚得不行,连说话都费劲,他还是上午进医院,下午去片场。剧组的人看得心惊,觉得这人是用命在演戏。他也确实是,几乎把命搭进去。

病是救回来了,可代价是听力、嗓子、吞咽全受损。很多人劝他以后少拼了,他根本听不进去。

到了《流浪地球2》,那句关键的“点火”,嗓子早就不行了,导演说要不给你配音,他死活不肯:“观众能听出来。”最后那一嗓子喊出来,沙哑、破碎,却格外震撼,因为观众知道那是真的,那是带着病痛的声音。

你说他是“戏瘾”也好,是“命瘾”也罢,总之他没法停。他自己也承认,戒不掉。他演的角色,一个比一个深入人心,观众记得的是焦裕禄、宋大成、张作霖,却常常想不起“李雪健”这个名字。

他反而觉得这就是最大的成功,他说过一句话:“苦和累都让角色受了,名和利都让李雪健得了。”这话一出口,你就知道他把自己摆在什么位置。

但他也不是天生圣人。拿奖那几年,他也“飘”过。觉得自己了不起,演戏不如以前用心。后来癌症把他拉回来了。

那场病痛既打掉了他的身体,也打掉了虚荣。他说自己“提前十年耳顺”,意思是提早看透了那些名利的虚幻,知道自己到底要什么。

这样一个把命压在戏上的人,如果没有人在背后守着,他根本撑不到今天。这个人就是于海丹。她的存在,不是外界理解的那种“贤内助”,而更像是一个冷静的合伙人。

她守住了李雪健的身体,才有他在银幕上的灵魂。

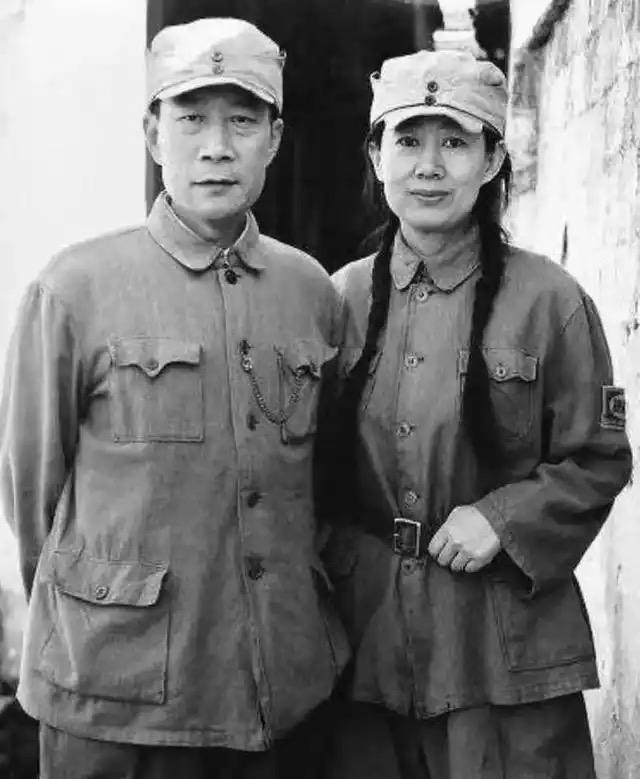

两人认识的时候,于海丹比李雪健强太多。她家境好,出身艺术世家,舞台上有名气。李雪健那时是个穷小子,可她看重的不是条件,而是他的实诚。

有一次,李雪健明明已经拿了梅花奖,却为了救场不计身份演了个小角色,还因此受了批评。别人觉得掉价,于海丹觉得这个男人值得。她认定他能扛事。

1983年,他们悄悄领证,没有排场,没有婚礼,就几张照片、一顿饭。婚后,于海丹做了一个惊人的决定:息影。

外界说她牺牲,她自己心里清楚,这是最聪明的选择。因为她知道李雪健能走多远,取决于有没有人替他守后方。她把自己从舞台上撤下来,就是为了让这个男人在戏里走得更长。

李雪健得癌那几年,于海丹几乎成了“救命班车司机”。每天早上开车送他去化疗,下午再把他送回片场。

别人都觉得她太辛苦,她自己从不抱怨,她冷静得像个项目经理,把医院和剧组的时间衔接得丝丝缝缝,所有的恐惧和压力,她自己一个人消化,别人守的是丈夫,她守的,是丈夫的信念。

她没真的离开戏剧,她只是换了一种方式继续。她是李雪健最苛刻的观众,每一部戏都要看,每一场表演都要挑毛病,几十年来,她用这种方式和他一起把艺术生命延续下去。

他们的婚姻,不是那种热闹的爱情故事,而更像是一种联盟。

李雪健用身体拼戏,于海丹用生命守他。他们像在同一条战壕里,把所有能量都收进一个闭环,不对外耗,只服务于作品。几十年下来,他们几乎没有绯闻,没有花边,只有一部又一部能让观众记住的作品。

你去看娱乐圈,多少人红三五年就凉了,有的靠资本,有的靠热搜,最后全散了,李雪健为什么能七十岁还屹立不倒?答案其实很简单:真东西。他的戏是命换的,他的命,是妻子守下来的。

所以今天你再看李雪健,他不是一个普通的老演员,而是一个传奇,他的身体千疮百孔,他的声音被病魔摧残,但他还在银幕上喊出那句“点火”。

那一嗓子背后,是几十年如一日的坚持,是妻子用整个人生守下来的底气。

他们这一对,给出的答案很直接:真正的长红,不是靠运气,也不是靠炒作,而是靠一个人把角色当命,另一个人把生活当战场。

几十年过去,他们把戏演成了生命,把婚姻守成了传奇。

校对 廖晴

配资658-配资658官网-配资炒股票-网上炒股配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。